はじめに

──「労災保険に加入していれば安心」──

そう考えている経営者の方は少なくありません。

昨今ではハラスメントの多様化、退職代行サービスの普及、不当解雇を着手金・相談料無料で扱う弁護士事務所の増加など、従業員に有利な仕組みが年々広がっています。

その結果、経営者にとっては理不尽だと感じるほど働き手に有利な時代になっているのです。

建設業においては、労災給付を受けた後であっても、会社が改めて損害賠償請求を受ける事例が毎年のように発生しています。

事故の絶えない建設業にとって

使用者責任は決して軽視できないリスクです

はじめに

──「労災保険に加入していれば安心」──

そう考えている経営者の方は少なくありません。

昨今ではハラスメントの多様化、退職代行サービスの普及、不当解雇を着手金・相談料無料で扱う弁護士事務所の増加など、従業員に有利な仕組みが年々広がっています。

その結果、経営者にとっては理不尽だと感じるほど働き手に有利な時代になっているのです。

建設建設業においては、労災給付を受けた後であっても、会社が改めて損害賠償請求を受ける事例が毎年のように発生しています。

事故の絶えない建設業にとって使用者責任は決して軽視できないリスクです。

なぜ訴えられる?

従業員と会社の間には労働契約があるため、会社には 「労働契約に付随する安全配慮義務」 が発生します。その義務を怠って事故が起きた場合、債務不履行責任(民法415条)として損害賠償請求されます。

そして訴えられる最大の理由は政府労災や上乗せ労災の補償が十分でない点にあります。

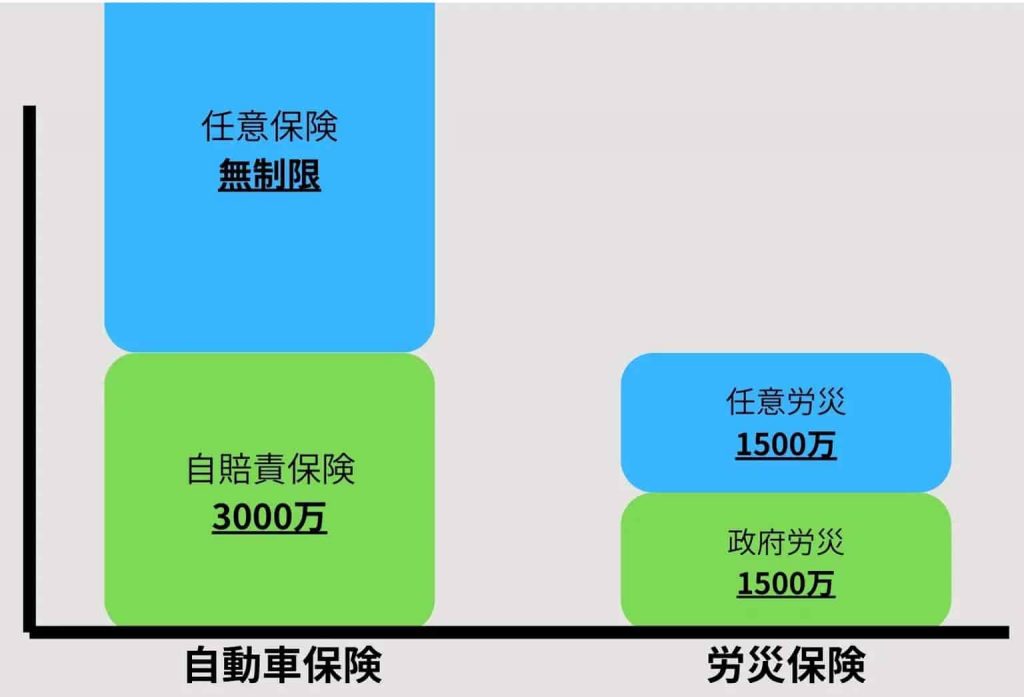

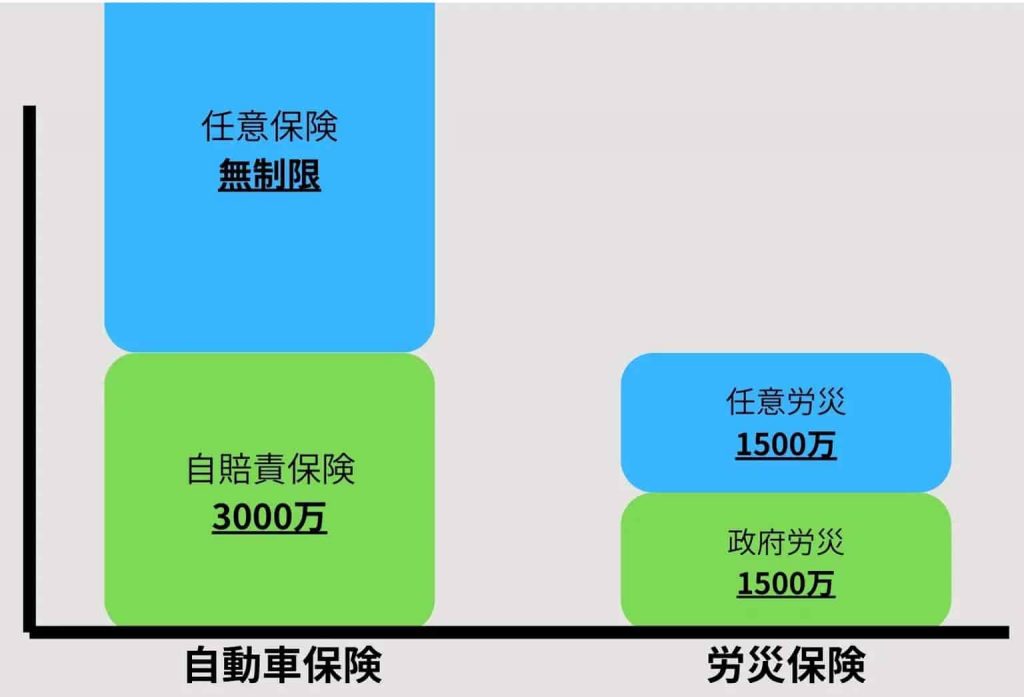

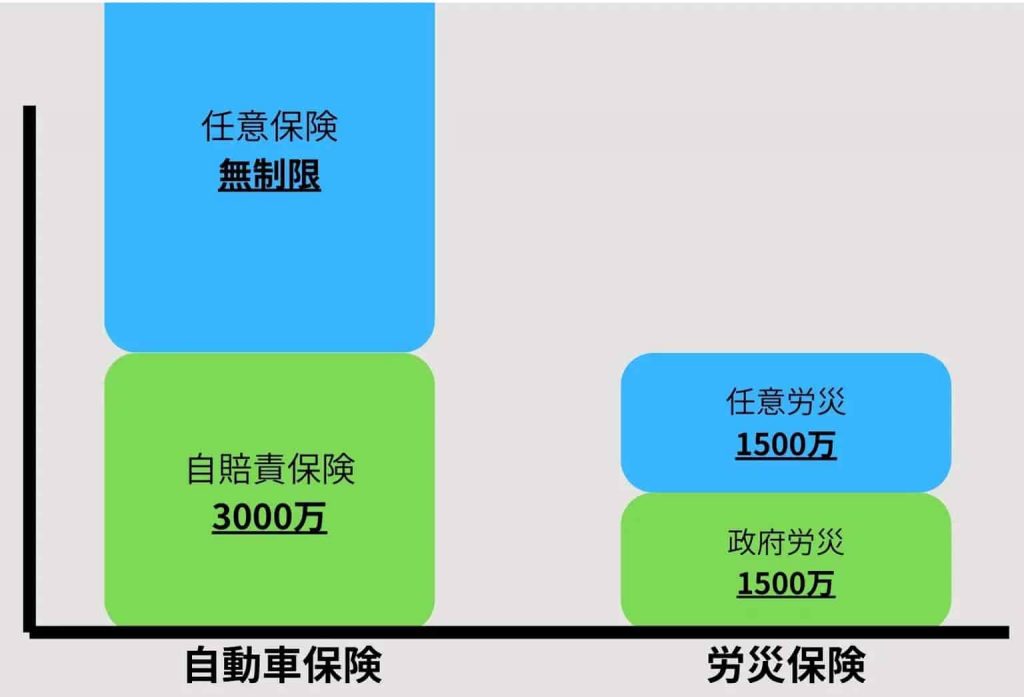

自動車保険と比較するとその不十分さが明確です。

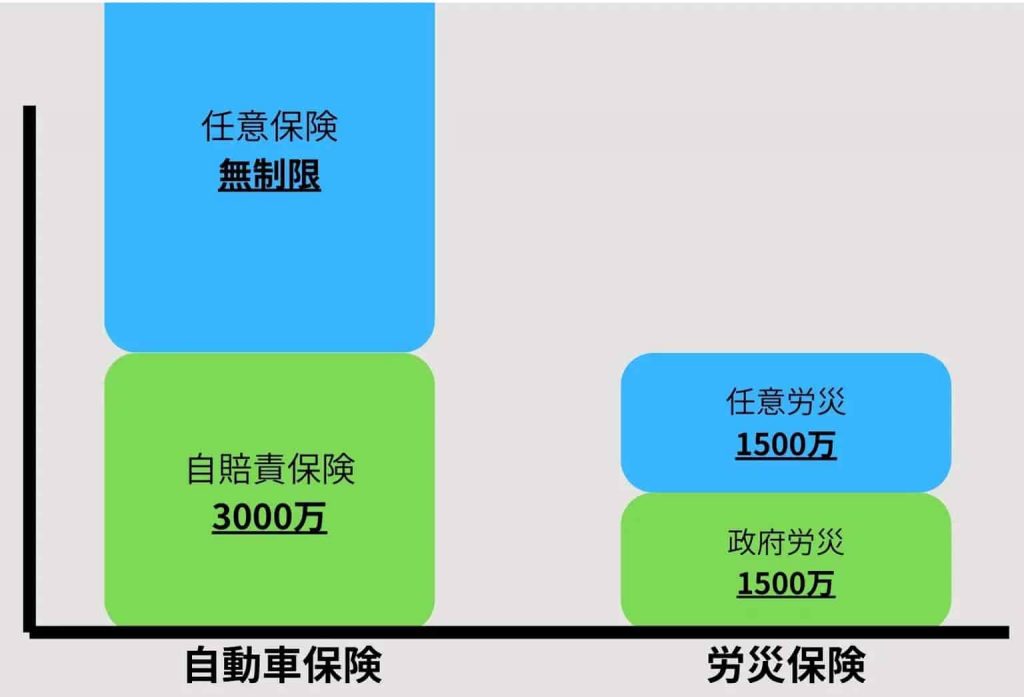

自動車保険と労災保険における死亡事故時の補償額の違い

これは自動車保険と労災保険において、死亡事故が発生した場合の支払い保険金の違いを示した比較表です。言い換えると、運転手が交通事故で死亡事故を起こした場合と、経営者が業務で死亡事故を起こした場合の比較です。

日当1万円程の従業員が死亡した場合、政府労災から支払われる一時金はおよそ1,000万円~1,500万円になります。さらに、任意で上乗せの労災保険に加入していて、死亡補償を1,500万円つけていたとしても合計3,000万円です。

労災保険は任意加入している場合でも、自動車保険で強制加入となっている自賠責保険の死亡補償と同水準に過ぎないのです。

注目すべき判例

【東京地裁平成17年11月30日判決】

損害賠償金──8123万0034円

事例

解体工事請負業者にアルバイト作業員として、工事現場の2階から転落して労働災害事故で脊髄損傷等の傷害を負った。作業員は、両下肢完全運動麻痺、自排泄不可の後遺症を残し、労災が認定されて、後遺障害等級1級3号が認定された。

そこで、作業員は、約1億円の損害賠償を求めて提訴した。

判決

使用者がヘルメットや安全帯の装着等についてテキスト等を使用した徹底的な安全教育まで実施してはいなかったこと、作業員がヘルメットをせず、安全帯を用いていないことを認識しえたのであるから、転落防止のための何らかの措置があったにもかかわらずこれを怠り、また、安全帯の着用等について具体的に注意を促すこともしなかったから、過失があるとした。そして、作業員は約1年半の解体作業の経験があるから、危険の認識はしえたはずであるが、他の作業員より歳が若く、経験も少ないこと、使用者の過失が重大であることを考えると、作業員の過失は1割である、と判断した。

判決には「安全帯の着用等について具体的に注意を促すこともしなかった」「テキスト等を使用した徹底的な安全教育まで実施してはいなかった」と記載されていることから、

一般的に行っている指導や注意はしていたのではないでしょうか。

この判例から、ヘルメットやハーネスの着用を強く指示していたとしても、目の届かないところで着用せずに従業員が事故を起こせば会社の責任になるということが分かります。

勝手に従業員がやったことなのに・・・

こうした言い分は、今の時代には通用しません。

働き手の立場が強く、経営者側が厳しく責任を問われる時代なのです。

万全の安全対策を!と言いたいところですが・・・

- 全ての作業員に、テキストを用いた安全指導を徹底することは可能でしょうか。

- 全ての現場で、作業効率よりも安全配慮を優先し続けることは可能でしょうか。

- 全ての作業を監視し、ルールを守らせることは可能でしょうか。

中小企業にとって、限られた人員・予算の中で完璧な安全教育や監督体制を整えることは容易ではありません。

しかし、事故が起きたときに裁判では安全配慮義務を果たしていないと判断され、数千万円規模の賠償を命じられる事になります。

対策

法定外補償制度の中には、「使用者賠償責任保険」 という補償があります。これは前述のように従業員に万が一の事故が起き、会社が損害賠償を請求された際に備えることができます。

死亡補償を大きく上乗せするよりも、割安な保険料で裁判リスクに備えられるのが大きな特徴です。

特に労災事故の多い建設業においては、欠かすことのできない必須の補償といえます。

法定外補償制度を整備する際には必ずチェックしましょう

なぜ訴えられる?

従業員と会社の間には労働契約があるため、会社には 「労働契約に付随する安全配慮義務」 が発生します。

その義務を怠って事故が起きた場合、債務不履行責任(民法415条)として損害賠償請求されます。

そして訴えられる最大の理由は政府労災や上乗せ労災の補償が十分でない点にあります。

自動車保険と比較するとその不十分さが明確です。

自動車保険と労災保険における

死亡事故時の補償額の違い

これは自動車保険と労災保険において、死亡事故が発生した場合の支払い保険金の違いを示した比較表です。

言い換えると、運転手が交通事故で死亡事故を起こした場合と、経営者が業務で死亡事故を起こした場合の比較です。

日当1万円程の従業員が死亡した場合、政府労災から支払われる一時金はおよそ1,000万円~1,500万円になります。

さらに、任意で上乗せの労災保険に加入していて死亡補償を1,500万円つけていたとしても、合計3,000万円です。

労災保険は任意加入している場合でも、自動車保険で強制加入となっている自賠責保険の死亡補償と同水準に過ぎないのです。

注目すべき判例

【東京地裁平成17年11月30日判決】

損害賠償金──8123万0034円

事例

解体工事請負業者にアルバイト作業員として、工事現場の2階から転落して労働災害事故で脊髄損傷等の傷害を負った。作業員は、両下肢完全運動麻痺、自排泄不可の後遺症を残し、労災が認定されて、後遺障害等級1級3号が認定された。そこで、作業員は、約1億円の損害賠償を求めて提訴した。

判決

使用者がヘルメットや安全帯の装着等についてテキスト等を使用した徹底的な安全教育まで実施してはいなかったこと、作業員がヘルメットをせず、安全帯を用いていないことを認識しえたのであるから、転落防止のための何らかの措置があったにもかかわらずこれを怠り、また、安全帯の着用等について具体的に注意を促すこともしなかったから、過失があるとした。そして、作業員は約1年半の解体作業の経験があるから、危険の認識はしえたはずであるが、他の作業員より歳が若く、経験も少ないこと、使用者の過失が重大であることを考えると、作業員の過失は1割である、と判断した。

判決には「安全帯の着用等について具体的に注意を促すこともしなかった」「テキスト等を使用した徹底的な安全教育まで実施してはいなかった」と記載されていることから一般的に行っている指導や注意はしていたのではないでしょうか。

この判例から、ヘルメットやハーネスの着用を強く指示していたとしても、目の届かないところで着用せずに従業員が事故を起こせば会社の責任になるということが分かります。

勝手に従業員がやったことなのに・・・

こうした言い分は、今の時代には通用しません。

働き手の立場が強く、経営者側が厳しく責任を問われる時代なのです。

万全の安全対策を!

と言いたいところですが・・・

- 全ての作業員に、テキストを用いた安全指導を徹底することは可能でしょうか。

- 全ての現場で、作業効率よりも安全配慮を優先し続けることは可能でしょうか。

- 全ての作業を監視し、ルールを守らせることは可能でしょうか。

中小企業にとって、限られた人員・予算の中で完璧な安全教育や監督体制を整えることは容易ではありません。

しかし、事故が起きたときに裁判では安全配慮義務を果たしていないと判断され、数千万円規模の賠償を命じられる事になります。

対策

法定外補償制度の中には、「使用者賠償責任保険」という補償があります。

これは前述のように従業員に万が一の事故が起き、会社が損害賠償を請求された際に備えることができます。

死亡補償を大きく上乗せするよりも、割安な保険料で裁判リスクに備えられるのが大きな特徴です。

特に労災事故の多い建設業においては、欠かすことのできない必須の補償といえます。

法定外補償制度を整備する際には必ずチェックしましょう